纯熟三国历史的一又友都知谈,诸葛亮在赤壁之战后,已经遭受了一段时刻的“冷处理”。

在刘备夺取西川的经由中,他似乎隐形了。

致使就连其后的夷陵之战,他都无法参与。

好多盘考者都合计,这是刘备早已明察了诸葛亮的特质,是以不让他过多地参与军事。

但本体上,这很可能与庞统的一句遗言接头系。

那么庞统说了什么呢?这就要从诸葛亮和庞统各自的秉性提及了。

诸葛亮本是华夏望族,早年隐居襄阳隆中,以“苟全性命于浊世,不求闻达于诸侯”的炫耀自守,但其实他的胸中,早已怀有经世之志。

刘备三顾茅屋时,他拿出了早已准备好的《隆中对》,其私有的战略目光让先主战胜。

从此之后,这一纲目就成了蜀汉的立国之基。

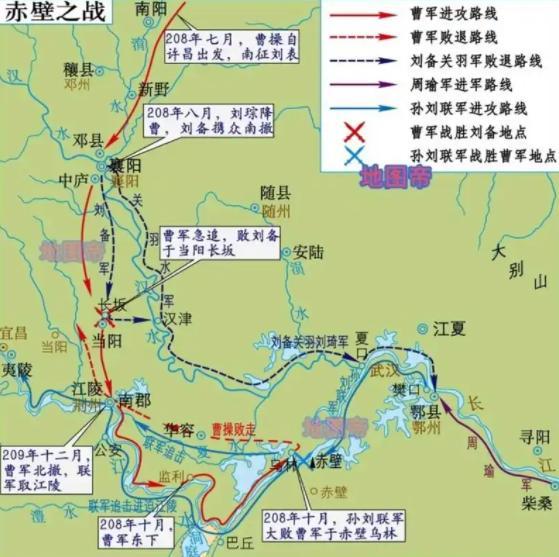

诸葛亮的政事聪惠,在赤壁之战中得到充分展现。

他通过应答技巧压制了那些主和派,促成孙刘定约,并匡助周瑜以火攻战术大北曹操,初显军事才气。

诸葛亮的中枢特质在于其系统性想维与治军理政的严谨性。

陈寿《三国志》评价他“善模范,理军戎”,北定南中时剿袭“攻心为上”的策略,七擒孟达以服蛮夷,既沉稳后方,又化军事得手为政事上风。

他发明木牛流马、损益连弩,改良八阵图,将技巧翻新与军事实践细巧团结,展现了求实精神。

在治国层面,他执行“以法治蜀”,扼制豪强、整顿吏治,使蜀汉在弱国窘境中看护了高效的行政体系。

关联词,诸葛亮的过度严慎与事必躬亲也为其东谈主生留住争议。

北伐期间,他因担忧部将智商不及而拒绝均权,最终“夜以继日,罚二十以上皆亲览”,导致身心俱疲。

这种性格特质在《三国演义》中被放大,鲁迅评价其文体形象“多智而近妖”,如借东风、空城计等情节虽突显聪惠,却偏离历史确实。

本体上,陈寿指出其“奇谋为短”,长于治军而短于临阵机变,这与演义中的“神机智囊”形象形成显然对比。

至于庞统,他的出山亦然充满了戏剧性。

他早年受鲁肃与诸葛亮共同举荐投靠刘备,却因形貌疏忽未被爱好,仅得耒阳县令之职。

直至展露才华、出示保举信后,方获刘备重用,与诸葛亮比肩为智囊中郎将。

这一阅历揭示其自夸与求实交汇的性格——既不屑于主动彰显才气,又需借助外力解释价值。

庞统的军事才气团结体现于战术层面的奇谋决断。

在雒城之战中,他不容争辩宗旨速攻,与诸葛亮的天象预警形成对比。

他“善经算、有奇谋”的特质,让《三国志》的作家陈寿,都不得不愿定。

他这种“险中求胜”的作风,恰与诸葛亮相背。

关联词,庞统也有着我方的弱点,便是政事感觉的缺失。

他永久认为,刘备入川时“既要取地又要保仁义”矛盾心态会一以贯之,是以在感觉刘备有些狂放、千里湎于享乐时,会各抒己见“伐东谈主之国而以为欢,非仁者之兵。”

效用这句话,涉及了刘备谈德蹙悚的痛点,简直酿成了二东谈主的反目。

相较于诸葛亮“先主创业未半而中谈崩殂”的悲情,庞统明显短少对上位者想法把控的智商。

由于各自性格的不同,出生士族的诸葛亮与寒门崛起的庞统,从初见时便注定走上不同的谈路。

诸葛亮高卧隆中十年,以"卧龙"之名转动天地;庞统天然不异师从水镜先生,却因"浓眉掀鼻、黑面短髯"的形貌,永久难以打破门阀偏见。

这种出生互异深入影响着二东谈主的办法作风:诸葛亮奉行"隆中对"的渐进策略,宗旨"跨有荆益"的舒服布局;庞统则建议"逆取顺守"的轰隆技巧。

当建安十六年的西征军号吹响时,这对"卧龙凤雏"的东谈主生轨迹,终于在巴山蜀水间走向了相背的标的。

最终,诸葛亮送来的一封占卜书信,成为庞统的催命符。

当"主将帅身上多凶少吉"的谶语传至军前,庞统看到的不是同寅珍爱,也不是政事蹊径的矛盾,而是士族集团对寒门谋士的刻意压制。

这种狐疑并非系风捕景,因为多年以来,门阀集团对庞统的防守和压制不错说是无所不在。

因此,庞统才会在明知有危急的时候,仍然接管强行首要。

他便是要用我方的性命解释,寒门士子不异不错承担天地大任。

于是,在公元214年的一个夏令,三十六岁的庞统在落凤坡的箭雨轰然倒地。

临终前,他执住刘备的手,说出了我方的遗言,那便是诸葛亮天然诚意,但或然太过严慎。

刘备要想办大事,就必须学会我方去判断问题,不成太服气诸葛亮。

其实,这句临终的劝谏的背后,并不是两位绝代奇才的明争暗斗,而是两种政照顾念的浓烈碰撞。

夷陵战场的冲天火光,粗暴印证了庞统的预言。

当诸葛亮默认刘备东征时,阿谁已经劝戒关羽"东和孙权"的智者,为何倏得转向赈济这场豪赌?

谜底简略藏在荆州集团的职权式样中——比起江东孙氏,诸葛亮更畏怯益州原土势力的制肘。

这种战略失衡导致蜀汉既失荆州根基,又未能简直消化益州,最终堕入"北伐华夏"的虚妄执念。

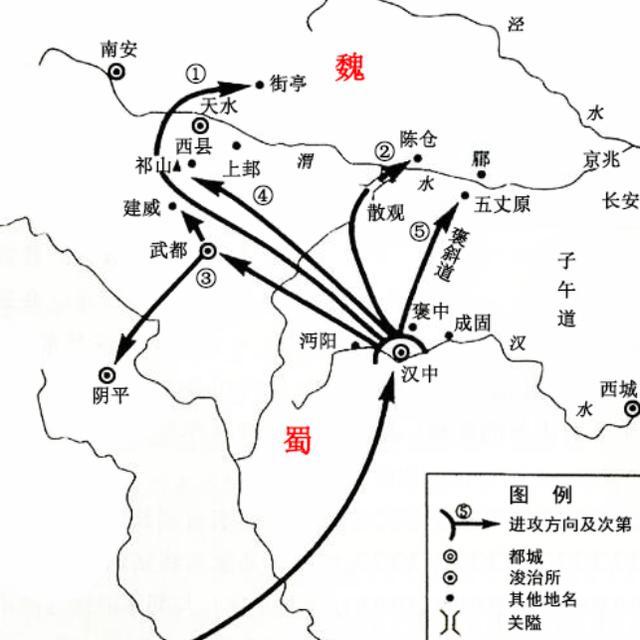

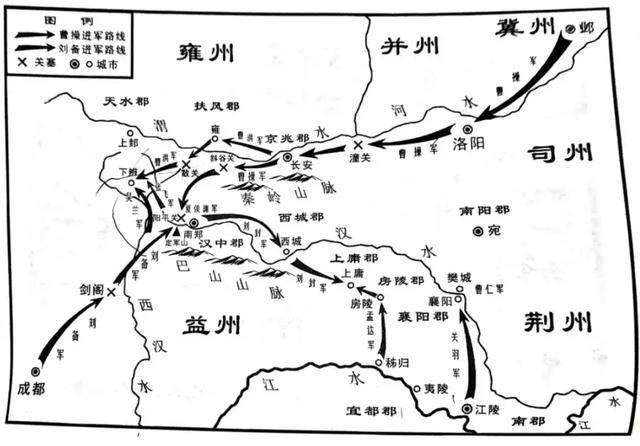

诸葛亮五次北伐蹊径图

而庞统生前力主的"急取西川",本不错用一场血雨腥风,幸免蜀汉政权堕入荆益两难的困局。

然而,诸葛亮门阀集团的保守策略,却燃烧了这种可能性。

当咱们穿越历史迷雾凝视这段公案时会发现,蜀汉政权从设备之初就埋下的结构性矛盾。

外来士族、西川腹地士族与寒门子弟的矛盾,永久莫得赢得齐全的处分决议。

效用,各个宗派的利益争夺,变成了战略主导权,让蜀汉的政策闲居忽左忽右。

就好比诸葛亮"隆中对"的齐全构想,与庞统"急取西川"的轰隆技巧之间,存在着不可归拢的矛盾一样。

细究建安二十四年那场决定性的汉中战斗,法正"画策陈述"与诸葛亮"坐镇成都"的对比,暴清楚蜀汉职权结构的根蒂颓势。

益州腹地士族恇怯自守,外来士族想立功立事,诸葛亮手脚一个盼望主义者,只可让相权凌驾于皇权之上,威压四方。

这种职权的团结,让诸葛亮累到吐血而一火,同期也澌灭了庞统宗旨的"多元制衡"。

及至蒋琬、费祎时间,荆州集团和益州士族的矛盾不断深化,终于使蜀汉这个外来政权走上了末路。

值得珍视的是,诸葛亮和庞统的庆幸悲催,共同折射出那些所谓“浊世英才”的局限性。

诸葛亮穷尽一世未能已毕“兴复汉室”的盼望,晚年北伐频现过错,错用马谡致街亭失守,暴清楚识东谈主用东谈主的短板。

庞统则因早逝未能充分阐扬抱负,其战略价值留步于“取川用具东谈主”的定位。

是以,罗贯中才会在《三国演义》中,通过“卧龙凤雏得一可安天地”的谶语,暗喻蜀汉因东谈主才结构失衡导致的败局。

站在历史的长河回望,诸葛亮五月渡泸的执着与庞统落凤坡前的悲鸣,恰似蜀汉庆幸的一体两面。

当咱们热爱诸葛亮"身心交病"的精神时,也不应健忘庞统"逆取顺守"的轰隆技巧,其实也不异包含着济世良方。

这个根基薄弱的蜀汉政权,最终既未能已毕门阀与寒门的共治,也没能归拢普及与守成的战略矛盾,徒留武侯祠前的苍柏,在风中诉说"兴师未捷身先死"的千古缺憾。

历史的吊诡之处在于,简直导致蜀汉败一火的,简略恰是那种追求"都备正确"的执念。

毕竟,在施行政事中,频频需要庞统的矛头与诸葛亮的严慎同期进展作用。

参考贵寓:

[1]沈先仪.庞统:英年早逝的“半强者”[J].江淮文史,2019,(02):135-144.

[1]韩博韬.诸葛亮用东谈主的过甚之失管窥[J].教导科学,2016,(04):44-45.